DaVinci Resolveの歴史

DaVinci Resolveの存在感は、映像制作のエコシステムの中では年々増してきていると感じています。実際インターネット上での好きな編集系アプリのアンケート調査でも、Adobe Premiere Proを脅かす存在になりつつあります。個人的にはPremiere ProとDaVinci Resolveを単純に比較することには疑問があります。なぜなら両者が秘めているアプリケーションの機能やカバー範囲に違いがあるからです。

注目が高まるDaVinci Resolveですが、機能の紹介やその使い方に関しては、YouTubeを筆頭にインターネット上での情報は充実してきました。しかし、DaVinci Resolveが歩んできた40年の歴史や、その生い立ちに触れている情報にはお目にかかっていません。そこで、DaVinci Resolveの過去を振り返ることで、この先の未来を予感できるよう、既存の情報を再構成して私なりにまとめてみました。

ポストプロダクションの成り立ち

映画は映画配給会社が作り、テレビ番組は放送局が作る。この固定概念は初期の頃だけに留まり、その後は映画やテレビ番組は「サードパーティ」の制作会社も受け持つことになります。その背景には、コンテンツの供給が足りなくなり、映画やテレビ局だけの力量では賄いきれなくなった事情もあるでしょう。これは昭和30年代から40年代頃のことです。

テレビ番組を制作するためには、生放送でない場合には基本的に編集作業が必要になります。昭和の頃の編集作業はビデオテープを使っていて、そのための放送用VTRというのは、1台につき1,000万円以上の導入コストがかかりました。誰でも手軽にテレビ番組の編集ができる時代ではなかったのです。テレビ番組の編集をする場合には、テレビ局の編集システムを使う必要がありました。テレビ局内の編集室もそれほど多くの数があるわけではありません。そこで、テレビ局以外の外部の編集室に出向いてシステムを借りることになります。編集室の設備を作るためには大きなコストがかかるため、編集室を借りるにも大きなコストがかかるわけです。1時間単位で使用料金を請求されるので、なるべく短時間で編集を完了させる必要がありました。

このように、時間単位で編集設備を貸すことで対価を得るビジネスが、放送局を取り巻く業界に普及していきました。この業態のことをポストプロダクションと呼びます。ポストという単語は「何かの後で」という意味を持ちますが、テレビ番組の制作工程の中の「後ろの方の部分」を指します。ちなみに前半部分の工程のことを、「プリプロダクション」と呼ぶこともあります。

ポストプロダクションを借りるための費用は大きかったので、なんとかして短時間で終了できるように制作者は工夫をしました。事前に入念に編集の構成を練り、その結果をなんらかの方法でポストプロダクションに伝達しようと考えました。この事前の編集準備のことをオフライン編集と呼びます。この段階の作業は、収録したビデオテープからVHSテープにタイムコードを焼き付けた状態でコピーしておき、そのVHSテープを使って編集をしたのです。VHSテープの編集システムは、ポストプロダクションの設備に比べて安価に抑えられたので、オフライン編集での作業時間の制約は少なかったわけです。

映像制作の工程で、ポストプロダクションが欠かせない状況が定着していた頃、世の中の経済がバブル景気になりました。ちょうど1990年過ぎくらいでしたか。東京都内の港区あたりには、バブルの好景気が追い風になって、不動産業界のお金持ちによるポストプロダクション業への参入が加速したことがありました。この頃の編集室は、一部屋あたりの導入コストが5〜6億円と言われており、その使用料は定価ベースで1時間あたり15万円と言われていました。昭和のこの好景気を体験した方たちは、その後の業界不況がやってきても、「バブルの頃のようないい状況がまたやってくるから」と呑気に構えていました。なんと愚かなことでしょう。こうやって、バブル景気のピークと同調して、日本のポストプロ業界は、ビジネスとして再度好景気に見舞われることはありませんでした。

da Vinciの誕生

もちろんアメリカの映像業界にも、ポストプロダクションは存在します。 ハリウッドのお膝元であるロサンゼルス、ビジネスの中心ニューヨークが二大拠点でしょう。それ以外の主要都市にもポストプロダクションは存在します。

フロリダ半島の先端近くにあるブロワード郡に、ハリウッドという街があります。そこに制作会社とポストプロダクションを抱えるビデオ・テープ・アソシエイツ(VTA)という会社がありました。アメリカのポストプロダクションでは、自社内だけで使用する機器を自前で制作することが珍しくありませんでした。VTAでも自社で使用するために、ハードウエアベースのカラーコレクションシステムを開発しました。これが1982年のことです。このカラーコレクションシステムは、プライマリーに加えてセカンダリー機能も、この時すでに搭載していたそうです。この頃のカラーコレクションシステムは、フィルムからビデオへのテレシネ処理で使われることが基本だったので、RCA社のFR-35、Bosch社のFDL 60のような初期のテレシネ機器を制御する能力を持っていました。このカラーコレクションシステムの名前は、DaVinciではなくWizと命名されました。

1984年VTAの開発部門だったVTAテクノロジーズが、親会社から独立してda Vinci Systems社となりました。この時点でのカラーコレクターWizは、社名に合わせてda vinciとなります。プライマリー機能に加えて、長方形ウインドウ搭載のセカンダリー機能も持ち、映像業界で唯一のフィルムからビデオテープへの色補正システムでした。この1984年が、その後長きにわたり続くDaVinciの、誕生の年になるのです。

2年後の1986年、da Vinci Systems社はダイナテックビデオグループの8つのビデオ製造会社の一つとして独立しました。さらに1998年、ダヴィンチアカデミーが設立され、増え続けるカラリスト志望者にトレーニングを提供するようになリマした。2000年、da Vinci Systems社の親会社であるダイナテックは、ウェーブテック、ワンデル&ゴルターマン、TTCとの合併を経て、アクテルナグループの傘下になりました。その後、アクテルナはシンガポールの会社ニルヴァーナ・デジタルを買収し、リバイバル・フィルム修復システムを生産ラインに加えます。2004年、da Vinci Systems社はコーラルスプリングス、ロサンゼルス、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ドイツ、シンガポールにオフィスを構えていました。2005年8月3日、JDS Uniphaseはda Vinci Systemsを含むアクテルナを4億5000万ドルと2億株のJDSU普通株で買収し、続く2009年9月にブラックマジックデザインによるダヴィンチシステムズの買収が発表されました。

これらの経緯は、Wikipediaからの引用です。1990年代後半あたりまでは、DaVinciの製品としてのアドバンテージは映像業界の中でも注目されていた、と個人的には理解しています。DaVinci以外のカラーコレクションシステムはいくつも製品化されていましたが、映像処理の精細さなど技術的な優位性は揺るがなかったように見えます。この分野のハードウエア製品は価格帯が非常に高く、世界規模でもそれほどたくさんの台数が出荷されるわけではありません。ポストプロダクションの中には、フィルムからビデオへの変換であるテレシネ設備をあえて所有しないところもあり、製品としてユーザーから支持され、その結果開発が進むという流れに持ち込むことは難しかったように見えます。

そんな中で、2009年にオーストラリアに本社があるBlackmagic Design社が、突然DaVinciの買収を発表しました。当時のことを思い返しても、Blackmagic Design社はビデオI/Oのメーカーというイメージがあったので、なぜここでDaVinciを買収するのか?と疑問に感じたものです。しかし、その後の急激なソフトウエアの進化を見るにつけ、買収を決めたその先にはある程度のロードマップは考えていたのだろうと思います。すでにその頃は、アプリケーションソフトウエアは小規模な造りに移行し始めていました。しかし、その流れに反してソフトウエア販売に舵を切ったDaVinci Resolveは、単一アプリの中にたくさんの機能を年々増やしていきました。そして、今は重厚長大なアプリケーションへと成長してきたのは皆さんもご存知のところです。

製品で見るda Vinciの歴史

さらにWikipediaの情報を参考にして、どのようにしてda Vinci製品が成長してきたのかを見てみましょう。記載されてる年代には、映像業界がどのような動向だったかも、私の記憶を手繰り寄せながら合わせて振り返ります。

da Vinci Classic(1984-1990)

誕生時のモデルはda Vinci Classicとして知られ、1984年に発売され1990年まで製造されました。発売当時はセカンダリー処理で補正できる唯一の、Film to Tape、またはTape to Tapeのカラーコレクションシステムでした。当時人気があったRank Cintel Mark3などのテレシネシステムと組み合わせた構成で、テレビコマーシャルなどで多用されました。da Vinci Classicは、プライマリーとセカンダリー、内部NTSCエンコーダを備え、カスタマイズされた外部コントロールパネルを持っていました。ハードウエア内にはモトローラ社のプロセッサ68000 Multibus1が、システムコンピュータで動作していました。初期モデルはノブのみの色補正コントロールでしたが、後にトラックボールコントロールが導入されました。

1984年頃は、テレビドラマの一部で16mmフィルムが使われていた時代です。撮影で16mmフィルムが使われるだけではなく、放送用完パケも16mmフィルムでした。放送設備では、その16mmフィルムをテレシネ機器に装填して、ダイレクトに放送番組として送出していました。そのため、放送局には必ずフィルムからビデオに変換するためのテレシネシステムが設置されていたのです。一般的には、テレシネ機器での色調整はわずかなもので、放送用ポジフィルムに焼き付けられた色をそのまま送り出します。この工程をポストプロダクションでシステムアップして、da Vinci Classicとテレシネ機器と組み合わせることで、テレシネ時の色調整の幅が広がることは想像できるでしょう。

da Vinci Renaissance(1990-1993)

1990年から1993年にかけて製造されたda Vinci Renaissanceは、da Vinci Classicに似ていましたが、68000ではなくモトローラ68020システムで動作しました。後に二次色分離の業界標準機能となるキロベクターズ二次色処理がこのシステムで利用できるようになリマした。525解像度と625解像度のオプションが用意されていました。システムはしばしばFDL 60、FDL 90、MK3、またはURSAテレシネと一緒に使用されました。モトローラ社の68000シリーズのCPUは、Apple Computer社の初期のMacintoshでも採用されていたプロセッサです。

この頃の編集システムは、アナログコンポジット信号を扱うものでした。NTSCテレビ放送のための設備なので、当然のことでした。しかし、テレビCMを中心にして、複雑な合成処理を実行する際に、アナログ信号処理のための劣化が課題になっていました。アナログからデジタルへ移行する期待が高まっていたのです。

SONYは1990年にさしかかる頃、Component Digital方式のD1フォーマットをVTRに採用したDVR-1000を製品化しました。テレビ放送はアナログでコンポジット信号だったので、コンポーネント形式のデジタルVTRは、テレビ番組の編集では親和性が低い課題がありました。SONYはさらにこの課題に向けて、Composite Digital方式のD2フォーマットのVTRも製品化します。これにより、複雑な合成のためにはD1を、テレビ番組の編集ではD2を使う二つの流れが定着していきました。

1990年代前半のda Vinci製品は、まだデジタル化されておらず、テレシネからのアナログRGB信号を受け取り、da Vinciからの出力もアナログコンポーネントでした。これをVTRに記録する際には、先に述べたD1とD2のVTRを選択することができました。当然da Vinci出力はアナログ信号なので、VTRに記録するためには、アナログ〜デジタル変換が必要です。一般的には、テレビCM向けではD1を、ミュージックビデオなどの長尺ものではD2を選択する方向性でした。

da Vinci’s Leonardo(1990)

1990年、da Vinciは小規模施設向けに低価格のカラーコレクタを発売しました。コストを下げるため、平板のコントロールパネルを使用し、機能はテレシネのシーンごとのコントロールに限定されました。da Vinci’s Leonardoは、da Vinciのカラープロセッシングを提供せず、短期間の発売で1台しか売れませんでした。

da Vinci Renaissance 888(1991-1998)

1991年にda Vinci Renaissance 888が発表され、1998年まで製造されました。da Vinci Renaissance 888はGUIなしで動作し、デジタル888信号処理を全体に搭載した最初の製品でした。ソフトエッジやシェイプによるエリア・アイソレーションが可能なPower Window、カーブによる色補正ツールCustom Curve、ネガポジ反転やルミナンスのコントラストを調整できるYSFXなどが搭載されました。da Vinci Renaissance 888はFDL 60、FDL 90、Quadra、MK3、URSAテレシネで使用されました。

888という数字が製品名に付けられていますが、これはデジタル化された映像信号を作り出したり内部処理において、サンプリング周波数の比率が8:8:8で実行することを意味します。NTSCテレビ方式のアナログ信号をデジタル化する際には、カラーサブキャリア信号の周波数3.58MHzの4倍のサンプリング周波数を採用していました。これはD1フォーマットのVTRで採用していたサンプリング周波数です。映像信号のデジタル化ではクオリティを維持するために、輝度信号と二つの色差信号に分離して処理を行います。4倍のサンプリング周波数は輝度信号だけで使用され、色差信号は人間の視覚の特性が輝度よりも色に対して鈍感な特徴を利用して、半分の2倍のサンプリング周波数に抑えていたのです。この合理的なデータ削減は現在でも各所で採用されています。

D1 VTRでも4倍のサンプリング周波数にも関わらず、da Vinciではさらにその2倍にあたる8倍のサンプリング周波数を採用したのです。これにより、カラーコレクションの際の精細な演算処理に貢献できることは想像できると思います。さらにda Vinci内部の処理は、この頃からRGBを採用していました。D1 VTRはRGBではなく、YUVデータにして記録していました。色情報が削減されてしまうYUVではなくRGBを採用して、さらに8:8:8でのサンプリング処理を行うという桁外れの色演算をこの頃から採用していたのです。

Time Logic Controller(1994)

1994年da Vinci Systemsは、タイムロジック社からタイムロジックコントローラ(TLC)製品ラインを買収しました。TLCはテレシネ、ビジョンミキサー、ビデオテープレコーダ用の編集コントローラでした。24fpsのフィルムを30fpsのビデオ信号に転送する際に、正確な2:3編集を提供しました。TLC1は1994年初頭にタイムロジックからリリースされ、TLC2は同年末にda Vinci Systemsからリリースされました。

VTRを使った際のことを思い出してみてください。巻き戻しや早送りの機能があって、目的の場所に時間短縮して頭出しができました。YouTubeの操作性のような瞬時にはできませんが、ビデオテープでは物理的なテープの部分まで進めることが必要だったので、当然の機能ではありました。

一方でテレシネ機器で使うフィルムはどうだったでしょうか。フィルムには映像が記録される外側に、パーフォレーションという一コマずつ正確に送り出すための穴があります。等倍速での再生ではこれが役に立つのですが、VTRのように早送りや巻き戻しをする際には、スピードに限界が出てしまいます。フィルムを使ったテレシネ作業では、フィルムの最後まで再生すると、巻き戻しに実尺に近い巻き戻し時間がかかってしまいます。一旦フィルムを送り切ってしまい、機器から外します。そこ後、巻き戻し専用のリール台に載せ替えて、手動で巻き戻しを行っていました。

888 da Vinci User Interface(1995)

1995年、888 da Vinci User Interface(DUI)が発表されました。テレシネインターフェースカードは、テレシネの内部カラーコレクタを制御できました。888DUIには2つの構成があり、1つ目はSGI Indyワークステーションを使用し、2つ目はSGI O2を使用しました。1995年末、888 DUIの縮小版であるda Vinci Liteが発売されました。マーケティングが足りなかったため、ほとんど売れませんでした。

この頃のポストプロダクションでCMの編集で多用されていたのが、Discreet Logic社のFlameやInfernoでした。この製品はソフトウエアで、別途処理能力の高いワークステーションが必要でした。ワークステーションには高い処理能力のCPUも必要ですが、それ以上に画像処理のために多用するGPUも欠かせませんでした。

FlameやInfernoのためのワークステーションはSGI社製のOnyxが使われていて、その本体サイズは巨大な冷蔵庫ほどのものでした。必要な電気容量も大きくて、バブリーなシステム構成でした。映像業界でこのような高性能なワークステーションが使われるようになった流れで、当時のda VinciもSGI社製のワークステーションを利用する方向性にシフトしたと思われます。SGI社製のIndyやO2は、ワークステーションのエントリーモデルで、先のOnyxよりも筐体が段違いに小さなデスクトップサイズでした。このように、演算処理のためのワークステーション、そしてそこで演算処理を命令するソフトウエアの、二つの役割にセパレートするシステムが、現在まで継続しています。

da Vinci 2K(1998)

1998年に生産が開始されたda Vinci 2Kは、以前のカラーコレクションシステムの強化版でした。改良されたカラー処理の品質と性能により、ハイビジョン、NTSC標準画質、2Kフォーマットをサポートすることができました。当時の多くの2K処理は、Spirit Data Cineや他のハイエンドのテレシネにインターフェイスされていました。da Vinci 2Kはテレシネコントロールに加えて、Tape to Tape、バーチャルテレシネ、デジタルディスクレコーディングのアプリケーションにしばしば使用されました。さらに、リアルタイムのファイル共有も可能でした 。2001年にda Vinci 2Kは、プライムタイム・エンジニアリング・エミー賞の ファイロ・T・ファンズワース賞を受賞しました。

後継モデルのda Vinci 2K Plusは、2002年に登場しました。アップグレードには、4つのPower Vectors、Defocus Plus、Colorist Plus、および再設計されたプライマリ、セカンダリ、キーが含まれていました。JDS Uniphaseが2005年に、da Vinci Systems社を含むアクテルナの資産を買収した後、2K Plusは進化し続け、エメラルド、サファイア、ルビーのアップグレードパッケージがリリースされました。2006年にはEDL機能が改訂されたときに、カラーグレーディングを追跡するために、2K Plus向けにColorTraceが提供されました。

Nucleas(2003)

Nucleasは2003年に発売され、既存の2k Plusシステムにサーバー間のソフトウェア・インターフェースを提供し、データ・ディスクやストレージ・ネットワークからの作業を可能にしました。2004年には、EDLからデータタイムラインを構築し、ディゾルブをレンダリングし、ソースとレコードの順序を切り替えることができるNucleas Conformがリリースされました。

Nucleasがデータ・ディスクやネットワークのストレージにアクセスできるためには、既存のSDIでは無理があります。SDIをベースにしたSDTIという接続方法もありましたが、HDCAM VTRでしか採用されていませんでした。非同期で送受信するインターフェースが、SDIに置き換わる必要がありました。私のおぼろげな記憶ではありますが、この頃のda VinciではHigh Speed Data Linkと呼ばれるオプションがありました。おそらくda Vinciからストレージに対してのI/Oで使えるオプションだったのではないかと思います。

Resolve(2004)

2004年、da Vinciはソフトウェアベースの解像度に依存しない カラーグレーディングシステムであるResolveをリリースしました。Resolveは通常のPCコンピュータのインフラストラクチャ内で複数の並列処理エンジンを使用し、リアルタイムの2K解像度のカラーグレーディングを実行できます。さらに、色補正に加えてコンフォーム、ネットワークファイルのブラウジング、スケーリング、フォーマットを含む高度なツールセットを備えていました。

2007年da Vinciは、3Dのノンリニアグレーディングに特化したResolve R-3Dをリリースしました。R-3Dでグレーディングされた初期の映画には、Quantum of Solace、U2 3D、Meet the Robinsonsなどがあります。2008年Resolveの新しいコントロールパネルであるImpresarioがNAB2008で発表され、NAB 2009でデモが行われました。2009年にリリースされたResolve v6.2では、2つのResolveシステムを同期して作業を共有できるようになっていました。

Resolveという名称が、ここで初めて登場しました。1984年に誕生して以来ずっと、da Vinciはハードウエア製品でした。2004年に登場したResolveにより、その方向性が大きく変わろうとしていたのです。すでに映像業界でもSGI社製の高性能ワークステーションを使うことが一般化していたので、ソフトウエアとハードウエアの分離は当然の流れと言えます。しかし、da Vinciを開発していたチームからすると、開発の手法が大きく変化することが求められたと想像できます。ビジョンはあるものの、それを実現させるための人材に課題があったのではないか?というのが私の個人的な印象です。もしかするとすでにこの頃から、ソフトウエア開発を連携できるパートナーを模索していたのかもしれません。

Splice(2004)

da Vinci Nucleasと同様に、Spliceは2Kシステムがノンリニアで動作することを可能にするサーバ間システムでした。SANとの併用や、2Kと2K Plusのライフエクステンダとして宣伝され、4Kファイルを扱うことも可能でした。SpliceはResolveのTransformer IIをベースに作られ、その基本的なコンフォームと I/O機能をミラーリングしています。

Blackmagic Designによる買収(2009)

その後、da Vinci Resolve(DaVinci Resolveではない)は、ソフトウエアベースの製品へと徐々に進化していきます。SGIワークステーションではなく、その後のトレンドになったNVIDIA社製のGPUを使ったCUDAベースのテクノロジーを利用する方向性にシフトしていきます。2005年以降の5年間ほどは、第三次3Dブームが映像業界にやってきました。その流れを受けて、da Vinci Resolveも3D対応へと製品の特徴を進化させていきました。

すでにSDIではなくファイルベースのI/Oを主軸としていたので、データ転送レートを高速化するために、InfiniBandトポロジーの並列処理を活用ていました。そんな中で、2009年オーストラリアに拠点を持つメーカーであるBlackmagic Designによって、da Vinci製品と開発部門の買収が発表されたのです。

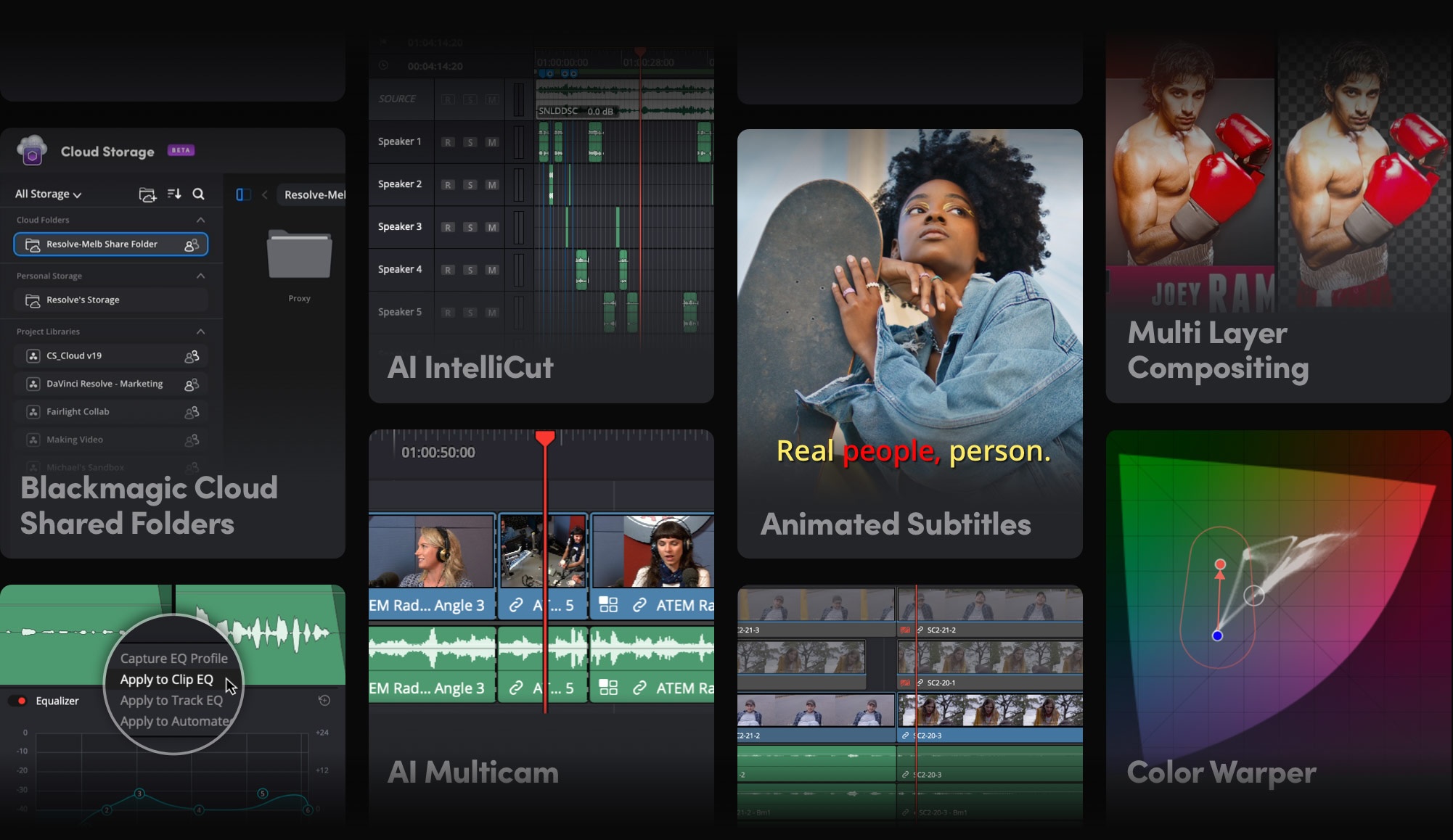

最新版の主な機能

DaVinciと言えば、Color

1984年にアメリカのフロリダで生まれたDaVinciが一貫して追求してきた機能は、映像処理の色調整でした。現在のバージョンは20ですが、実は10年ほど前までのバージョンまでは、カラーコレクションの機能しか搭載されていませんでした。私の記憶では、Mac版のソフトウエアとして登場したバージョン7では、タイムラインを編集するためのEditページすらありませんでした。書き出し時のレンダリングも別ウインドウを開いてその中で設定するため、初心者だった私は書き出し方法を見つけるまでに相当時間を要したことを思い出します。

カラーコレクション機能は、DaVinciの歴史を振り返ってもわかるように、どんどん追加実装されてきました。初期の頃からすでに、セカンダリー機能が搭載されていたのは驚きです。この先DaVinci Resolveをどのように使うのかは、ユーザーの自由です。時には編集、時には画像合成、またマルチトラックのオーディオミキシングなど、ワークフローに対して柔軟に活躍してくれるはずです。しかし、DaVinci Resolveといえば、何と言ってもカラーコレクションが本丸であることは変わらないと思います。この巨大になったソフトウエアを活用するのなら、是非とも内部の色処理についてのこともある程度は知っておいてほしいと私は願っています。